勉強・授業が「分かったつもり」の原因と対策

「テストで思うように点数が取れない。」

「応用問題が解けない。」

「復習や課題で同じミスを何度も繰り返してしまう。」

こうした悩みを抱えている方はいませんか?

私たち家庭教師のえーるにも、このようなご相談が多く寄せられています。一見、授業内容を理解し、勉強が順調に進んでいるように見えても、実際には理解が浅く、学んだ知識が十分に定着していない場合があります。このような状態を「分かったつもり」といいます。

「分かったつもり」をそのまま放置してしまうと、学力が伸び悩むだけでなく、やる気や自信を失ってしまう原因にもつながります。そのため、早めの対策が必要です。

では、具体的に「分かったつもり」とはどのような状態なのでしょうか?

「分かったつもり」とは?

「分かったつもり」とは、授業や勉強内容を「理解できた」と思い込んでしまう状態を指します。この状態では、以下のような問題が起きやすくなります。

- テストで点数が取れない:表面的に理解しているだけなので、少しひねった問題や応用問題に対応できない。

- 知識が定着しない:復習や課題で何度も同じミスを繰り返してしまう。

- 成績が伸びない:学習の努力が結果に結びつかず、モチベーションが低下する。

一見すると勉強が順調に進んでいるように感じられるため、「どこに問題があるのか分からない」と感じることが多いのも特徴です。しかし、実際には理解が浅く、学習成果を十分に発揮できていない「あと一歩」の状態なのです。

「分かったつもり」の主なパターン

「分かったつもり」に陥るケースは、どの学年・学力の生徒にも見られます。ここでは、代表的なパターンを詳しくご紹介します。

授業中、先生の説明を聞いて「分かった!」と感じることがありますが、その理解はあくまで一時的なもの。その場では理解したように感じても、いざ問題を解こうとすると手が止まる、ということがよくあります。

ノートを色分けしたり、見た目を整えたりすることに集中しすぎて、肝心の内容を理解することがおろそかになっている状態です。「綺麗なノート=学んだ証拠」と錯覚してしまいがちですが、実際には理解が追いついていないことが多いです。

基本的な問題には対応できても、少し応用が必要な問題や難易度が上がった瞬間に対応できないことがあります。「できる問題だけで満足する」ことで、本当の実力が伸びない状況です。

教科書や参考書を一通り読んで「理解したつもり」になりがちですが、読みながら頭で内容を整理していない場合、記憶にも残らず、深い理解には繋がりません。

解説を読んで「なるほど!」と思ったものの、自分で同じ問題を解けるかというと、そうではない場合が多いです。解説の理解と自力での問題解決は別物です。

先生や親に質問して答えを教えてもらった後、「理解した」と思い込むケースです。その瞬間は納得できても、類似の問題が出たときに応用がきかないことがあります。

「分かったつもり」の原因

「分かったつもり」に陥る背景には、学習姿勢や環境の問題が潜んでいます。以下に、主な原因を解説します。

授業や勉強を「聞くだけ」「見るだけ」で進めてしまうと、深い理解には至りません。学ぶ側が積極的に取り組む姿勢が欠けていると、知識は表面的なものにとどまります。

「本当に理解したか」を自分で確認することが少ないと、分かったつもりになりがちです。問題を解く、他人に説明するなどの確認作業を怠ることが原因です。

「これくらいで大丈夫だろう」と、自分の理解度を過大評価してしまうケースです。本来はまだ習得できていない部分があるのに、気づかないまま次の学習に進んでしまいます。

「とりあえず暗記する」「解説を読むだけで済ませる」など、効率の悪い勉強方法が習慣化していると、真の理解に繋がりません。

「どこまで理解すれば良いのか」が分かっていないと、学習の基準が曖昧になります。結果として表面的な理解で満足してしまう原因になります。

勉強中に気が散ったり、授業に集中できていないと、重要なポイントを見逃してしまいます。浅い理解のまま、学習が進んでしまうことも多いです。

「分かったつもり」のチェック方法

「分かったつもり」になっていないかを確認するには、次の具体的な方法を試してみましょう。このチェックを習慣化することで、真の理解に近づけるようになります。

学んだ内容を友達や家族に説明してみましょう。「説明できる」ということは、その内容を深く理解している証拠です。逆に、説明中に詰まったり、曖昧な部分が出てきた場合は、その箇所の理解が不十分である可能性があります。「自分が教える先生になるつもり」で取り組むと効果的です。

基礎問題だけではなく、応用問題や過去問にも挑戦してみましょう。基礎だけで満足してしまうと、本当に力がついているかを見逃すことがあります。応用問題が解けることで、「分かる」から「使える」学力へとステップアップできます。

一度解いた問題を、時間を置いてからもう一度解いてみましょう。「その場ではできたけど、時間が経つとできない」という場合は、記憶が定着していない証拠です。学んだ内容を忘れていないか、しっかりとチェックする習慣をつけましょう。

同じ内容を別の教材で学ぶと、新たな視点から理解を深めることができます。同じテーマでも教材によって表現や説明の仕方が異なるため、苦手な部分がスムーズに理解できることがあります。

自分が「分からない部分」を明確にしたうえで質問するようにしましょう。「なんとなく分からない」ではなく、「どこが分からないのか」をはっきりさせることで、効率よく疑問を解消できます。質問力を鍛えることは、学習効率を上げる大きなポイントです。

「分かったつもり」を防ぐための解決法

「分かったつもり」を防ぎ、確実な理解を得るための具体的な対策をご紹介します。これらの方法を実践することで、学習効率を大幅に向上させることができます。

受け身ではなく、主体的に学習に取り組むことが重要です。授業中に分からないことがあれば、積極的に質問しましょう。また、自分の言葉で要点をまとめる習慣をつけると、内容を深く理解する助けになります。

学習内容を定期的に見直し、問題を解いたり、人に説明したりして、自分の理解度を確認しましょう。「定期的な確認」は、学んだ内容を忘れないようにするための最も効果的な方法です。

授業で学んだ内容は、その日のうちに復習して定着させましょう。学んだばかりの知識は、放置すると忘れやすいものです。その日のうちに復習することで、記憶に定着しやすくなります。

「テストで〇〇点を取る」「この単元を完璧に理解する」といった、具体的な目標を設定しましょう。目標が明確であればあるほど、学習のモチベーションも高まり、達成感を得やすくなります。

無計画に学習を進めるのではなく、計画的に学ぶことが大切です。「いつまでに、どの範囲を、どの程度理解するか」を具体的に決めることで、学習の進捗を効率よく管理できます。

仮に短時間であったとしても、毎日、予習と復習を続けることは効果的です。学習習慣を定着させることで、理解の積み重ねが自然とできるようになります。「小さな積み重ね」が大きな成果につながるのです。

自分の苦手な部分を見つけ、そこに集中して取り組むことが必要です。苦手な箇所を克服することで、学力全体の底上げが期待できます。

「分かったつもり」の実例

「分かったつもり」は、小学生から高校生まで幅広い年齢層で見られる学習上の課題です。以下では、それぞれの学年において、具体的な例を挙げながらどのような状況で「分かったつもり」に陥りやすいかを解説します。

小学生に多い「分かったつもり」の例

低学年(1~2年生)

- 状況:先生の話を聞いただけで理解した気になり、復習をしない。

- 例:時計の読み方を学んだ際、授業中は「わかった」と言っていても、「〇時半」や「〇時15分」などの応用問題になると答えられない。

- 原因:授業の内容をそのまま受け入れるだけで、自分で考える機会が少ない。

中学年(3~4年生)

- 状況:宿題や授業で解いた問題が正解だったことで安心し、さらに深く学習を進めない。

- 例:算数の筆算では正しい手順を理解していても、「繰り上がり」や「繰り下がり」が絡むと間違える。また、社会科の地図記号を覚えたつもりでも実際の地図で間違う。

- 原因:自己評価が甘く、「間違い直し」をせずに先に進んでしまう。

高学年(5~6年生)

- 状況:文章題や応用問題に弱く、単純な計算問題には強いが、複雑な問題では混乱する。

- 例:算数の速さや割合の問題で公式を覚えたものの、実際の応用問題では対応できない。また、国語の読解問題で「なんとなく」で解答し、設問の意図を理解していない。

- 原因:基礎ができたことで安心し、発展的な学習や深い思考の訓練をしない。

中学生に多い「分かったつもり」の例

中学生になると、学習内容が一段と難しくなり、基礎から応用への橋渡しが重要になります。この時期は「分かったつもり」に陥りやすいシーンが多く見られます。

例1:授業を聞いただけで満足する

授業中に先生の説明を聞いて「理解した」と思い込むものの、家で復習をしないために知識が定着せず、テストで失敗する。このパターンは特に数学の公式や英語の文法に多いようです。

例2:基礎問題を解けたら安心する

簡単な問題を解けただけで「完璧だ」と満足してしまい、応用問題に挑戦すると全く解けない。この結果、模試や定期テストで点数が伸び悩む。

例3:ノート整理に時間をかけすぎる

ノートを綺麗にまとめることに夢中になり、それ自体で勉強した気になってしまう。しかし、実際の学習にはつながらず、内容の復習や問題演習をおろそかにする。

高校生に多い「分かったつもり」の例

高校生になると学習範囲が広がり、より深い理解が求められるようになります。しかし、効率的な学習ができていないと「分かったつもり」に陥りやすくなります。

例1:参考書を読んだだけで満足する

参考書や問題集の解説を読んだだけで「理解した」と思い込むものの、いざ自分で問題を解こうとすると解けない。このパターンは理系科目で特に多いようです。

例2:模試の復習をせずに終わらせる

模試の結果を見て「次は気をつけよう」と思うだけで間違いの原因を深掘りせず、次の模試で同じ間違いを繰り返す。

例3:テスト直前の詰め込みで理解した気になる

定期テスト前に一夜漬けで詰め込むことで「覚えた」と思うが、知識が短期記憶にとどまり、テスト後には忘れてしまう。

家庭教師えーるがお役に立てること

「分かったつもり」を防ぐことは、生徒の学力を確実に伸ばすために最も重要なステップです。家庭教師えーるでは、生徒一人ひとりに寄り添い、理解度を丁寧に確認しながら指導を行っています。ただ教えるだけで終わらず、「自分で考え、解決する力」を養うことを目標に、根本的な理解を深める学習をサポートします。

例えば、ただ問題の解き方を教えるのではなく、生徒が「なぜこの方法で解けるのか」を自ら考えられるように促したり。こうすることで、「授業を聞いて理解したつもり」「問題集を解いて満足」といった表面的な学びを防ぎ、基礎から応用へと段階的にステップアップしていきます。また、生徒それぞれの苦手分野やペースに合わせた柔軟な指導を行うため、他の学習方法では得られない達成感を実感していただけます。

さらに、えーるでは学習計画の立案や復習の仕方、日々の学習習慣の定着まで徹底的にサポートします。これにより、生徒が自ら考え、学ぶ習慣を身につけられるようになるため、指導日以外の日でも効率よく学習を進められます。

えーるでは、「成績が上がる喜び」と「学ぶ楽しさ」を実感できる場を提供します。

無料体験授業も実施中ですので、ぜひ一度えーるの指導をご体験ください。

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

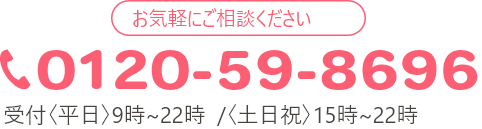

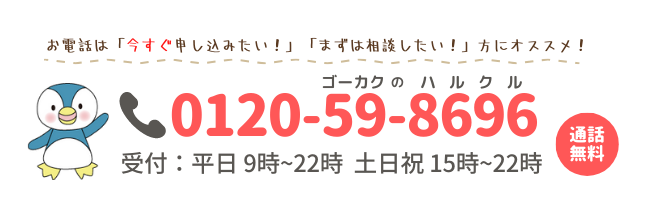

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!