『ある日突然、子供が朝起きられなかったり、朝になると不調を訴えてくるようになった』と心配されているお父さん・お母さんへ。

起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)とは

起立性調節障害とは、自律神経の機能が乱れることによって、さまざまな不調を引き起こす病気のことです。この病気は、起立時に身体や脳への血流が不足し、「倦怠感」「頭痛」「めまい・立ちくらみ」「気分不良」などの症状が現れます。

特に朝に症状が強く現れるため、起き上がれずに苦しむ子供が多いのが特徴です。

しかし、昼ごろになると体調が回復することも多く、周囲から「サボりでは?」と誤解されることも少なくありません。

最近では、起立性調節障害への理解も少しずつ広まりつつありますが、まだまだ十分ではありません。この病気は小学生の約5割、中学生の約1割が経験すると言われており、不登校のお子さんの約3~4割に見られるとも報告されています。

起立性調節障害の症状やその特徴

起立性調節障害の主な症状は以下の通りです。

- 朝起きられない

- 午前中に特に不調を感じる

- 起き上がると気分悪くなる、または気絶する

- 夜に寝つけない

- 全身の倦怠感

- 食欲不振

- 頭痛

- イライラ感や集中力の低下

- 立ちくらみ

- 動悸、息切れ

- 顔色が悪い

これらの症状は起立性調節障害の典型的なものですが、他の原因でも現れる可能性があるため、診断が難しい場合があります。そのため、つい「ただ疲れているだけ」「風邪をひいたのでは?」と片付けられてしまい、適切な対応が遅れることも少なくありません。

まずは親御さんがお子さんの訴えに耳を傾け、症状を軽く見るのではなく、しっかり受け止めてあげることが大切です。

起立性調節障害の主な原因

起立性調節障害の原因は、主に自律神経の乱れとされています。自律神経は、私たちの体を24時間体制でコントロールする重要な機能です。朝には体を活動的にする交感神経が働き、夜になると体を休めるために副交感神経が働く、というバランスで成り立っています。

しかし、起立性調節障害のお子さんの場合、このバランスが崩れています。特に、朝になっても交感神経が十分に活性化しないため、血流や代謝がスムーズにいかず、体が目覚めきれない状態が続きます。その結果、午前中は起き上がることが難しく、昼頃になってようやく体調が回復してくるのが特徴です。そのため、お昼から遅刻してでも学校に行く子はいますが、多くの子は学校を休んでしまい、不登校の原因になることも少なくありません。

起立性調節障害の子に親がしてあげられること

次は、親御さんが起立性調節障害のお子さんにしてあげられることについてお話ししていきます。

起立性調節障害は身体的な病気だと理解する

まず、起立性調節障害は「身体的な病気」であることをしっかり理解しておくことが重要です。

起立性調節障害を抱える子供は、朝は体調が悪くても、昼頃になると元気を取り戻すことがよくあります。このため、「学校に行きたくないのでは?」「サボりたいからでは?」といった誤解を受けやすく、時には「気持ちの問題だ!」 なんて片付けられてしまうこともあります。

しかし、親や周囲の大人がこの病気をきちんと理解しておかないと、子供は病気の症状に加え、「自分は理解してもらえない」という精神的なストレスを抱えることになります。このストレスがさらなる負担となり、子供の症状を悪化させることにつながることがあります。まずは親御さんがお子さんの症状を把握し、理解を深めておくことが大切です。

起立性調節障害のつらさを周囲にも理解してもらう

起立性調節障害について、少しずつ認知が進んでいるとはいえ、まだ正しく理解していない人も多く、特に学校の先生が詳しくないケースもあります。もし、お子さんが起立性調節障害と診断されたら、早めに学校の先生に相談し、具体的な状況を丁寧に伝えておきましょう。

先生に病気の特性やお子さんの体調について理解してもらうことで、授業中の配慮や、学校生活全般のサポートがスムーズになり、お子さん自身も安心感を得られるでしょう。例えば、朝の遅刻や体調不良時の対応、無理のない授業スケジュールの調整など、学校側の協力があるだけで子供の負担は大きく軽減されます。

周囲の理解が進むことで、本人の孤独感や「わかってもらえない」というストレスが軽減され、回復へと向かいやすくなります。学校との連携は、親としてできる最初のサポートの一つです。

起立性調節障害の改善に向けた5つの方法

起立性調節障害の改善には、自律神経を整えることが重要です。以下の5つの方法を取り入れて、日常生活の質を向上させましょう。

①水分・塩分をしっかり摂取する

体内の水分が不足すると代謝が低下し、臓器の働きも鈍ります。適切な水分補給は、血圧の安定や血液循環を促進するためには欠かせません。加えて、適度な塩分摂取は血圧を正常化し、体温を上げる効果があります。

特に、血圧が不安定な起立性調節障害の子供には、ミネラル豊富な岩塩を取り入れるのがおすすめです。精製塩よりも体に優しく、健康的な塩分補給が期待できるでしょう。

②生活リズムを整える

自律神経を整えるためには、規則正しい生活が不可欠です。特に早寝早起きの習慣をつけることは有効です。たとえ子供が「眠くない」と言っても、決まった時間に布団に入る習慣を身につけさせましょう。ただし、布団に入った後のスマホ利用は厳禁です。

スマホのブルーライトは交感神経を刺激し、寝つきの悪化や、睡眠の質の低下を引き起こします。寝る前にはスマホを親が預かるなどして、しっかりと睡眠がとれる環境を整えましょう。

③適度な運動をする

軽い運動を取り入れることで、自律神経を整える効果が期待できます。例えば、近所を散歩したり、軽いストレッチを行うだけでもOKです。

運動は筋肉を維持し、血流や代謝を改善するだけでなく、睡眠の質を向上させる効果もあります。起立性調節障害の子供には特に、気軽に続けられる運動を日常に取り入れることをおすすめします。

④半身浴でリラックスする

最近は湯船に浸からないという人も増えているようですが、シャワーだけで済まさず、湯船に浸かって血行を良くし体を温めるようにしましょう。38~40℃くらいのお湯に10~15分程度浸かる半身浴は、体への負担が少なく、リラックス効果も得られます。

質の良い睡眠を促し、体調不良を和らげるためにも、ぜひ毎日の習慣に取り入れてください。注意点は、42℃以上の熱いお湯は血圧を急上昇させて体に負担をかけるので避けましょう。また、長時間の入浴も立ちくらみの原因になるので気を付けましょう。

⑤精神の安定を保つ

起立性調節障害は身体的な病気である一方、精神的な負担も関係する場合があります。特に責任感が強く真面目な子供は、1人でストレスを抱え込みがちです。人間関係のトラブルや成績不振、受験のプレッシャーなど、子供にとって大きな負担になっていることがあります。

親は、日常的にコミュニケーションを取りながら、子供のストレスに気づいてあげることが大切です。話をじっくり聞いて共感してあげるだけでも、子供の不安やストレスが和らぐことが多いようです。

これら5つの方法を意識し、日常生活に取り入れることで、起立性調節障害の改善に一歩近づけるはずです。親子で無理なく続けられる取り組みを一緒に見つけましょう。

起立性調節障害の薬物療法について

起立性調節障害の治療において、薬物療法は重要な選択肢の一つです。代表的な薬には「ミドドリン」があり、これに加えて「アメジニウム」や「プロプラノロール」などが使用されることがあります。また、体質や症状に応じて漢方薬が処方されることもあるようです。

ただし、薬の使用には慎重な判断が必要です。自己判断での服用は避け、必ず医師に相談しましょう。医師は子供の症状や体質に合った治療法を選び、副作用のリスクも考慮した上で最適な薬を処方してくれるはずです。

薬物療法は、起立性調節障害の改善に向けた大切なサポートとなりますが、生活習慣の見直しや環境の整備と組み合わせて取り組むことが、より効果的な改善へとつながります。

起立性調節障害が改善するまでの期間

起立性調節障害が改善するまでの期間は個人差があります。軽度な症状の場合、発症から約1年で改善する人が、全体の半数を占めます。しかし、重度の症状を抱える場合は改善までに2〜3年かかることも珍しくありません。

統計によると、約8割の人が3年以内に症状が改善するとされていますが、一部の人は成人期に至るまで症状が続くこともあります。そのため、焦らず、長期的な視点で取り組むことが重要です。周囲の適切なサポートと治療を続けることで、少しずつ体調が改善していくケースが多いことを念頭に置きましょう。

起立性調節障害についてのまとめ

これまで、起立性調節障害について詳しくお伝えしてきましたが、現時点でこの病気の全貌はまだ完全には解明されていません。症状の現れ方や重さは人それぞれで異なるため、専門医や医療機関に相談しながら、お子さんに合った改善策を見つけていくことが大切です。

また、起立性調節障害の最大の難点は、外見や周囲から症状が分かりにくいため、「怠けているのでは?」と誤解されやすいことです。このような誤解が本人にとっては大きなストレスとなり、症状をさらに悪化させてしまうこともあります。

親御さんがまず、この病気について正しく理解し、お子さんに寄り添う姿勢を示すことが重要です。「焦らなくていいよ」「一緒に乗り越えようね」という親の温かいサポートが、お子さんにとって大きな安心感をもたらすでしょう。

無料体験授業で、えーるの勉強法をお試しできます!

無料体験でこんなに学べる!

- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法

- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方

- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法

無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。

この勉強法ならうちの子にもできそう!♪

一番もったいないと思うのは、「やればできるのに勉強しない」「自分には無理とあきらめている」お子さん。そんなお子さんこそ、私たちは応援したいと思っています。

えーる坪井

えーる坪井ちょっとした“きっかけ”が大きな成長につながります!

えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!

\ 1分でわかる! /

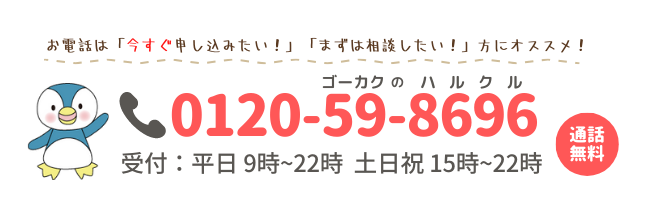

24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!

※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。

お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

えーる坪井

えーる坪井それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!