豊国神社に行ってきました!

正面鳥居

豊臣家滅亡とともに徳川家康の命により廃絶となりましたが、明治十三年(1880)に方広寺の境内に新たな社殿が再興されました。

豊臣秀吉公の像

「豊臣秀吉公之像」この像は阪神大震災で台座が損傷したため、蔵に収蔵されていましたが、2019年5月1日、令和元年初日に唐門前へと戻ってきました!

国宝 豊国神社唐門

唐門は伏見城の城門を移築したといわれているそうです。

伏見城が廃された後、二条城に移され、そして南禅寺の塔頭・金地院へ、それから明治に入って豊国神社に移築されたそうです。

この唐門に瓢箪の絵馬が掛けられています。

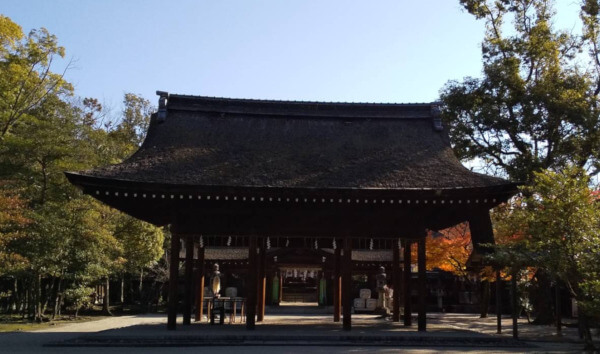

拝殿

こちらは、拝殿です。この奥に本殿がありますが、普段は唐門から奥に入る事が出来ないので、一般公開されるタイミングで入ってみたいですね。

豊臣秀吉の命日である9月18日(旧暦の8月18日)に「豊国神社例祭・献茶祭」があります。例祭は18日、献茶祭は19日に行われます。

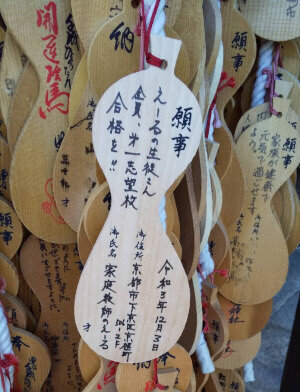

瓢箪絵馬

豊臣秀吉が合戦の馬印として千成瓢箪を使用したことに因んで、瓢箪の形に切り抜いた絵馬に願い事を書きます。

千成というだけあって、沢山の絵馬が奉納されていました。

「えーるの生徒さん全員、第一志望校合格を‼」祈願してきました。

手水

神社によって違う手水舎の水口。豊国神社の水口は水指型というそうです。茶道の点前で、茶釜に水を足したり、茶碗や茶筅を洗う水を蓄えておくための器のことを水指といいます。お茶好きの秀吉らしい水口です。桐紋が描かれた陶器の水口。手水の正面には五七桐が彫られていて、蓋の上には金の瓢箪が!本当に秀吉らしい手水舎ですね。

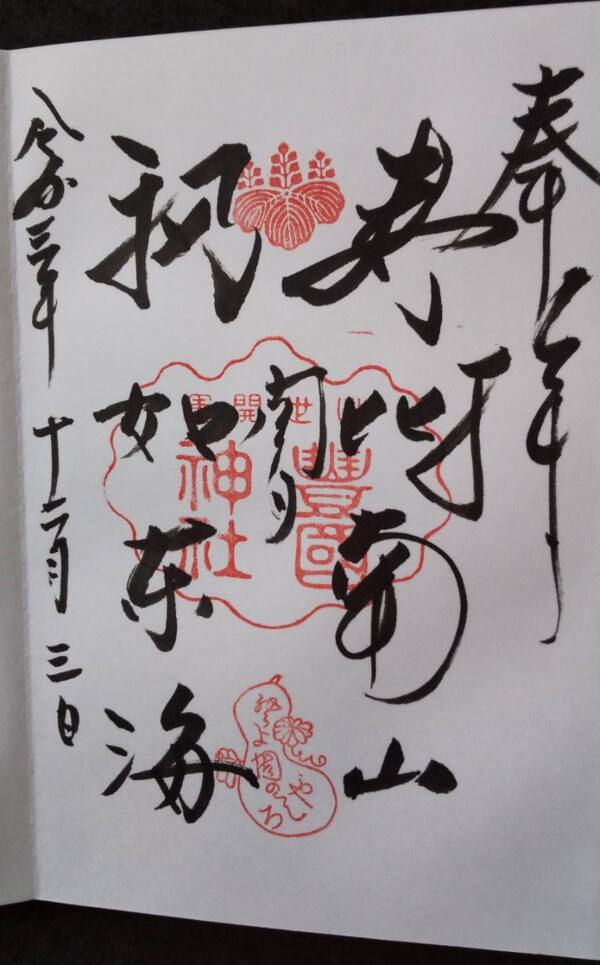

御朱印

豊臣秀吉の桐紋、出世開運、瓢箪の朱印が素敵ですね。

秀吉の命日は18日。ということで、境内では毎月8日、18日、28日に「豊国さんのおもしろ市」が開催されています。8日は古布、骨董中心、18日はフリーマーケッ ト、28日は手作りと手作り素材となっています。

梵鐘

豊国神社がある方広寺には、あの有名な鐘があります!

「国家安康 君臣豊楽」の銘文が大坂冬の陣のきっかけとなった巨大な梵鐘(重要文化財)です。

国家安康 君臣豊楽

小さくて読めませんが、白く囲ってある所に「国家安康 君臣豊楽」と書いてあります。

豊国神社と方広寺の近くに「京都国立博物館」や「三十三間堂」「智積院」「清水寺」があるので、是非行ってみてくださいね。

また、豊臣秀吉ゆかりの地を訪れるなら、「豊国神社」「方広寺」「圓徳院」「高台寺」「豊国廟」「智積院」「醍醐寺 三宝院」「伏見稲荷」「三千院」「北野天満宮」などなど巡ってみるのも面白そうですね。秀吉と、どの様な関係があるのか知りたくなりますね。

その他、「学業(学問)の神様」として有名なところが沢山あります。

特集ページにまとめてますので、是非ご覧ください!

「勉強のやり方が分からない…」「塾に行ってるのに成績が伸びない…」

最近とても多い勉強のご相談です。

家庭教師のえーる「お悩み保健室」では、そんなお悩みに無料でお答えしております。

なかなか相談できない勉強のつらいお悩み解決のため、私たち勉強のプロが精一杯サポートいたします!是非のぞいてみてください。